在古代东西方海外贸易研究中,书籍的交易经常是被忽视的一种商品,与数量少而精的珍贵奢侈品和数量大又销路广的日用品相比,书籍无论在数量、销量乃至市价上都不占重要位置,书籍的外销经常是被捎带出去的附带商品。在中国书籍外销市场通常占最大份额的日本,书籍在唐船货物所占比例不高,从来没有一艘唐船在货仓中塞满书籍。然而,作为一种承载着科学知识、文化精神、思想意识等上层建筑的特殊商品,书籍具有一般商品所不可比拟的政治价值和文化价值,为相关国家特殊阶层特别是统治集团所重视,意义非同一般。

日本学者大庭脩在研究江户时代日本儒学的发展时注意到,大量书籍通过“唐船”流入日本成为闭关锁国时期日本接触中国最新学说的重要渠道。日本人将唐船载来的书籍称为“持渡书”,而这种书籍的输入早在奈良、平安时代已经相当可观。17—18世纪,锁国时代的唐船贸易给日本带来的商品除了最大宗的纺织品和药材外,还有砂糖、矿物、染料、涂料、皮革、唐纸和书籍;另外各船货物有很大差别,所载书籍数量也不等,文化乙亥年(十二年,1815年)漂到伊豆下田的南京永茂船载有书籍260部、622套,这些书装在15只书箱里,每箱装书十七八部,40余套。而每年大约有5艘—8艘唐船载来书籍,装载数量不等,进口书籍也受到严格控制,但如果从长时段来看,实际上输入日本的书籍并不少。据称每当大量载书的南京船、宁波船进入日本唯一的对外通商港口长崎时,场面常常热闹非凡。汉籍的输入对日本文化影响巨大而深远,因而大庭脩认为,应将其作为一种综合性的文化影响来考察。①

作为“东亚文化圈”的重要组成部分,明清时期中国与越南的关系比东南亚任何一个国家都来得频繁紧密。被西方学者称为“东方地中海”的南中国海成为隔海相望的中越两国的贸易通途和官方、民间交往的纽带。世代相传的跨国海洋网络使两国民众更直接地穿越海洋,彼此往来。于是,来自中国的书籍——有些是专供外销的,有些是接受外商订购、按照海外市场要求制作的——随着贸易季风、人群流动、使节往来、海上商旅运销越南,甚或更远的东南亚国家。

一、越南使臣、官差、僧人与汉籍采购

越南与中国是山海相连的近邻,无论在地理、历史、文化、种族等方面都有非同寻常的紧密关系。秦汉已降长期隶属于中原王朝的管辖之下,经六朝至隋唐时期“郡县其地”,越南经历了千年的“北属时期”。南汉交州逐渐独立,与宋朝确立宗藩关系。由于长期作为中国版图之一部分,越南政治、经济、文化深受中国影响,国家制度文化皆模仿中国,汉语文在越南得到推广,汉文典籍也流入越南,是东亚中华文化圈的组成部分。明人严从简谓其地自汉以后初开学校,“知习学之业”,“用中夏汉字,并不习夷字”;“字与中华同,而音不同”;黎氏诸王“奉天朝正朔,本国递年差使臣往来,常有文学之人,则往习学艺,编买经传诸书,将回本国,一一仿行。因此风俗文章,字样书写,衣裳制度,并科举、学校、官制、朝仪、礼乐、教化,翕然可观。”[1]阮朝统一全越以后,国家制度参酌汉唐古制,模仿明朝制度,以儒学治理国家,推行科举制度,积极提倡《四书》、《五经》的诵读,衣冠服饰也从明制,使用汉字,标榜“汉风”,以“小中华”自居,以至于西人柯索(Robert Kirsop)1750年(清乾隆十五年)访问广南会安时说:“交趾支那政府之形态几与中国相同,官吏之阶级及职务亦然。”②

在明清时期中越关系中,朝贡贸易是具有贡赐关系的官方商品交易。按照万历《大明会典》记载,海外各国“进贡”的方物有珠宝、织物、布料、香料、药材、珍木、器皿、文具、珍禽、异兽、家畜以及奴隶等,明朝的“赏赐”则多为丝织物、金、银、玉器、铜钱以及《大统历》、儒家经典一类典籍。③清承明制,朝贡贸易大同小异;赐予越南的书籍则有御定小学类,如《康熙字典》、《古文渊鉴》、《佩文韵府》、《渊鉴类函》等。在中越官方交往中,书籍是越南官方十分注意采购的重要物品,北使使节往往负有采购中国书籍的使命。但是明朝对书籍交易严加控制,一般不准携带出境,因此越南使臣采购图书需先征得明朝官方同意。明英宗天顺元年(1457年),越南后黎朝贡使黎文老请求:

诗书所以淑人心,药石所以寿人命。本国自古以来,每资中国书籍、药材以明道理,以跻寿域。今乞循旧习以带来土产香味等物,易其所无,回国资用。从之。[2]

越南阮朝尊崇儒学,号“礼仪之邦”,有些皇帝酷爱中国典籍,要求使臣到中国后不惜花大价钱,留心选购。阮圣祖明命十一年(1830年),曾谕示如清瞻观贺寿正使黄文亶、甲副使张好合、乙副使潘辉注曰:“朕最好古诗、古话及古代奇书,而未能多得,尔等宜加心购买以进。且朕闻燕京仕宦之家,多撰私书实录,但以事涉清朝,故犹私藏,未敢付梓。尔等如见有此等书籍,虽草本亦不吝厚价购之。”[3]

阮宪祖也有“雅好书籍”之喜好。绍治七年(1847年)九月敕令户部曰:“咨会如东派员,凡见天下奇书,虽不在内阁清单,亦听收买,且朕雅好古籍,尝喜博览古今,故凡闻人间奇书,虽千金购求,亦不靳也。”[4]对各种珍本典籍的搜罗可谓不惜本钱。

据统计,17世纪中叶到19世纪末越南遣使清朝的次数约80余次。当时越南使臣、官差在使华路上经常结交清朝官员,获得赠书,还有机会在各地选购图书,在中国书籍流传越南过程中,他们扮演过极其重要的角色。[5]阮朝明命十三年(清道光十二年,1832年)冬,广州府水师70余人乘战船一艘出洋哨捕,被风漂到越南广南省海云山下沱灢海面茶山澳。次年二月,阮朝给予给养,派出两艘大船(“平一号”、“平七号”),李文馥、黄炯、汝伯仕等官员运送清朝水师官兵回广东。四月二十八日放洋,海行7日夜到达广东,在羊城公馆万孚行停留半年多,始返越南。在粤期间,李文馥、汝伯仕等与浙中名士缪艮(莲仙)、粤中名宿刘文澜等诗文唱和,在海珠寺旁珠江舟中举行“中外耆英会”。[6]李文馥、黄炯留下诗集《粤行吟草》,汝伯仕则有诗集《粤行杂草》。汝伯仕在《联课》中说:“余在公馆,主办购买官书,每出街过诸书籍笔纸等庯。”[7]在《秋怀二首》“公事仅堪开卷阅”句下注云:“余与健斋专办检买书籍事”。[8]汝伯士《粤行杂草》收录黄炯《无题二首》也说:“购书喜得黄金百”。[9]可见李文馥、汝伯士一行赴粤公干,不仅仅是护送广东官兵,购买图书也是重要事项。只是广州书坊可购图书甚多,以至于汝伯仕慨叹:“书多欲购奈无金”。[10]明命十六年(清道光十五年,1835年),李文馥与杜俊大、陈秀颖等押解曾在南海抢掠的华南海盗到广东,居住在临近珠江的十三行同文街公馆,所作诗文收入《三之粤集艸》,有《静坐检书偶占》诗云:“只有诗书离不得,朝披暮阅忘勤劬”。[11]李文馥闲暇所读图书有《万历野获编》、《学海类编》、《宋诗纪事》、《二十四孝故事》等,不排除在广州所购。

明命十九年(清道光十八年,1838年),阮朝礼部左侍郎范世忠使清归国后具奏明命十七年至十九年出使清朝期间所有“酬应事宜”,其中提到完成使命回国途经广西,听闻湖南顺庆府人赵金龟,在八排山聚众至数万人,“循用前明朝服饰,其头发留而不剃,所居之人属湖省,东连广东,西夹广西,内十有二峝,极是险峻,四卤辞立,兼有平原旷野,可以耕植,现今招兵买马,积谷屯田……”,隐若敌国,清朝派兵征剿。阮世忠在广西省城桂林买到《平猺纪》、《八排山瑶新文二集》,对赵金龟生死结局查核虽然无果,但他买到的是当时最新出版的时政书籍。[12]

阮朝嗣德十八年、二十年两次奉命出使广东的钦差邓辉曾在广州河南宝珠岗居留,与广东本地各色人士均有交往,留下《东南尽美录》酬唱诗文集,闲暇也常到城内书坊购书。据他记述,秋天某日,往拾介园购书,放步至叶家祠清介书院,友人以诗相赠,且以摺扇索书,邓辉有诗答之。友人原诗“秋风邂逅五羊城,知购奇书驻使旌”。[13]“驻使”即指邓辉。有南海人杨慧卿,送给邓辉《康熙题耕织图》,邓作诗答谢之。嗣德二十一年(清同治七年,1868年),阮朝以翰林学士黎峻充如清正使,鸿胪寺卿阮思僩、侍讲学士黄竝并充如清副使,出使清朝。阮朝使团于该年八月出镇南关,次年正月底抵达北京,四月从北京启程回国。使团在北京期间,也安排时间购书。据《如清日记》记载,三月十九日,“饬行人往诸铺户看买书籍,载回公馆。给发车夫钱文,并换兑银两,取钱需用。”[14]可见阮朝使团来华早有购书预算,入京后购书车载而归,数量也不少。

一般书籍不属于高价贵重之物,在国际贸易中不属于大宗商品,也不可能占很大的分量。但是越南国内汉文图书需求量大,中越各种交流渠道畅通,可以肯定有不少中国典籍被输入越南。据学者对越南国家社会科学中心汉喃研究院、文学院、史学院、越南国家图书馆等馆藏调查,同时根据台湾“中央研究院”人文社会科学中心于2004年出版之《越南汉喃文献目录提要》所收法国远东学院、法国国家图书馆东方写本部、法国亚洲学会图书馆收藏的汉喃文献,以及日本《东洋文库安南本目录》、《古书院书籍守册》,共有安南本中国典籍514种,包括经部39种,史部18种,子部406种,集部51种。[15]这些反映了中国典籍在越南的传播状况。

越南的汉文典籍、越南本国印制的汉文古籍、越南喃文古籍,构成越南古籍的主要来源。明万历年间严从简《殊域周咨录》罗列了越南后黎朝所拥有的经史子集典籍,数量甚多:

儒书则有少微史、《资治通鉴》史、《东莱》史、五经、四书、胡氏、《左传》、《性理》、《氏族》、《韵府》、《玉篇》、《翰墨》、《类聚》、韩柳集、《诗学大成》、《唐书》、《汉书》、古文四场、四道、《源流》、《鼓吹》、《广韵》、《洪武正韵》、《三国志》、《武经》、《黄石公》、《素书》、《武侯将苑百传》、《文选》、《文萃》、《文献》、二史纲目、《贞观政要》、《毕用清钱》、《中舟万选》、《太公家教》、《明心宝鉴》、《剪灯新余话》等书。若其天文、地理、历法、相书、算命、勀择、卜筮、算法、篆隶、家医药诸书,并禅林、道禄、金刚、玉枢诸佛经杂传,并有之。[16]

上文提到的中国书籍应该是在越南重抄重印本。书籍的重抄重印取决于它的需求量,这就意味着这些在越南是流传较广的书籍。[17]

1646年(清顺治三年),明朝遗臣朱舜水投奔广南,任阮廷文书。他在《安南供役纪事》中记录了与广南官员的一次对话:

四月初六日,不知是何官职,来问古文中义理。黎云:“此公极好学,家有多书。”余问云:“尊府古书多否?”答曰:“少少,足备观览。”余问《通鉴纲目》、《前后汉》、《廿一史》、《史记》、《文献通考》、《纪事本末》、《潜确类书》、《焚书》、《藏书》,及《古文奇赏》、《鸿藻》等书,答云:“俱有,惟《鸿藻》无有。”[18]

这里提到的广南官员私家藏书,从《史记》、《汉书》到明人陈仁锡的《古文奇赏》、李贽的《焚书》、《藏书》,不乏大部头经典古籍,大多应当来自中国。

佛教自汉代传入中国,广东和越南地区是海路传播的要区。唐宋以后大乘佛教在交广地区广泛传播,南禅百仗怀海、雪窦重显、大慧宗杲、圜悟克勤四大家在越南均有很大影响,汉籍佛教经典在安南寺院流传。黎莫相争、郑阮纷争时期,佛教复兴,竹林禅派多位禅师前往广治、顺化、广南等地弘扬佛法。17世纪曹洞宗、临济宗传入越南南方,广东、福建等沿海地区是中国佛教向越南传播的主要地区。

清代广州寺院刊刻佛书经典风气甚浓。通过官方、民间等各种渠道,不少佛教经典流传到海外。清康熙二十七年(1688年),广南法师元韶受命前往广东邀请石濂大汕,赴越弘法,返回越南后主持天姥寺。据释行心引译释圆达《十塔祖庭历史》记载:

1677年,越南阮福湊时代,祖师跟着商船,赴越南归宁府,建十塔寺弘扬佛法。1683年,接受阮主之邀请,祖师赴顺化弘扬佛法。祖师于顺化镇福禄县立河中寺。1684年,于富春社立国恩寺及普同塔。1688年,受阮福溙(溱)之讬,回中国邀请石濂和尚及另一位高僧前来越南,并且带回经典、佛像与法器。不过同行中虽有觉峰、慈林、明宏、子容同行,但缺少石濂和尚。回顺化后,元韶于天姥寺设戒坛,广传临济禅系。1692年禅师回河中寺。④

元韶禅师虽没有邀请到石濂大汕,但为天姥寺带来佛教经典、佛像额法器。天姥寺为阮氏国寺,在大汕来越之前,已经存在一个半世纪之久。1601年,阮潢重建天姥寺。

1714年,天姥寺再次大规模重修,阮主命掌奇宋德大督其工,其制由山门而天王殿、玉皇殿、大雄宝殿、说法堂、藏经楼,两旁则钟鼓楼、十王殿、云水堂、知味堂、禅堂、大悲殿、药师殿、僧僚、禅舍,不下数十所;而后毘耶园内方丈等处,又不下数十所,“皆金碧辉煌”,阅一年完工。阮主亲制御碑记之,并派人到中国购买《大藏经》与律论千余部,于院中收藏。[19]阮朝建立后,明命、绍治间均有重修,天姥寺被称为“第一国寺”或“神京第一古刹”。

阮朝南方地区兴建了一批规模宏大的佛寺,收藏佛书经典。创建于18世纪中期的河仙三宝寺是当地著名佛寺,也是临济宗弘法的基地。《嘉定城通志》记载,河仙有僧徒“东入粤向海幢寺,以求南宗真诠者,古经典法戒,诵赞声调,颇得禅门宗旨,为时称绝”。[20]三宝寺200余年来香火长明,至今仍供奉着临济宗三十五至四十代禅师牌位。⑤

由上可见,清代中越书籍交流,主要是中国书籍流入越南,是两国商品交易与文化交流的一部分。中国典籍输入越南,除了使臣官差外,僧人和道士、官吏和士兵、侨民和商人,都是重要的媒介。[21]

二、清代广州、佛山书坊与汉籍输入越南

明清时期广州是华南地区政治、经济、文化中心,也是国内著名的图书出版与交易中心。广州城内西湖街、双门底、龙藏街、九曜坊一带(今惠福东路、西湖路一带)官府衙门、书院集中,书坊林立,方便政府官员、差使、学者及学人选购书籍,为当地图书印刷、交易奠定良好的条件和环境。明嘉靖年间,以九曜坊一带置提学道署。1710年,广东学政张明先复提学署于九曜坊,筑大堂、拱棚、仪门、大门、屏墙等,颇为气派,该地遂称“学院前”。此外,该地附近也是广东省、广州府、南海县众多衙门的所在地,例如粤东藩署、广东布政司、广东按察司、广东盐课市舶提举司、广东督粮分巡道署、广州知府、南海典史署等,著名的濂溪书院(后改崇正书院)、西湖书院、龙藏书院、岭南义学、粤秀书院等也集中坐落在这一地区。

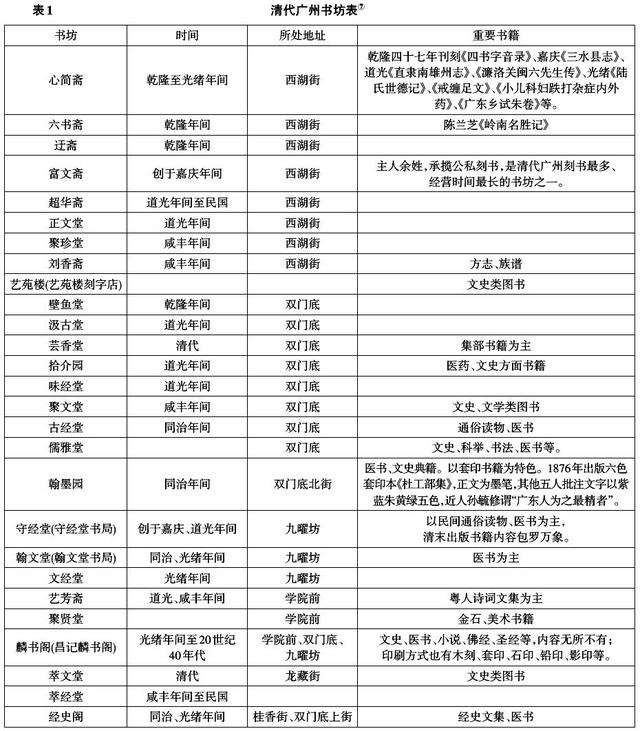

清代广州书坊都集中在上述街区,存在时间从乾隆年间至民国。现有资料表明,清乾隆十二年顺德梁善长辑《广东诗粹》,书名页有“达朝堂镌”;十四年刻本《宛雅》,书名页有“五羊达朝堂梓”,这是广州较早的书坊。道光年间,阮元督粤,倡导学术,刻书业随之兴旺起来。宣统《南海县志》记载:“道光中阮文达公督粤,开学海堂教士,各省书客,辐辏省城,至光绪初而极盛。”[22]道光十五年举人侯康《双门底书坊拟白香山新乐府》云:“双门底、双阙峙,地本前朝靖海楼,偃武修文书肆启;东西鳞次排两行;支以高架如墨庄,就中书客据案坐,各以雅号名其坊。”[23]至清末,广州刻书仍甚为兴盛,所刊刻书籍则包罗万象,无所不有(参见表1)。

广州书坊刊刻的书籍在本地、国内销售,还有销往海外市场。越南汉喃研究院藏邓辉著《东南尽美录》,就是作者两次奉命出使广东,在广州居留期间与友人酬唱的诗文汇编。《东南尽美录》按文体编次,首为诗歌,次文章,又次为题匾、对联,嗣德戊辰年(二十一年,清同治七年,1868年)冬十月由广州双门底拾介园书坊刊刻。书内封顶上横题“嗣德戊辰冬十月梓成”,下纵三栏依次为“望津醒斋邓黄中编辑”、“东南尽美录”、“邓季祠堂藏版”。⑥复旦大学陈正宏将之称为广东“代刻本”。邓季祠堂乃邓氏在越南所建祭祀邓辉之父邓惕斋的祠堂,全称“邓季小尊祠堂”。[24]

邓辉在粤期间,曾将《邓黄中诗钞》、《四十八孝诗画》、《辞受要规》、《邓惕斋言行录》、《柏悦集》交付拾介园刊刻,故有诗赠拾介园主人梁惠存:

羊城快睹使星临,拾介园中送好音。家乘殷勤言行录,尊规款曲孝廉箴。

百年韵事存梨枣,万古声名播石金。棠萼兰牙重志喜,此回诗画当瑶琳。[25]

拾介园所刊《邓黄中诗钞》,有清人苏烺于乙丑(清同治四年,嗣德十八年,1865年)冬十月所作序言。[26]而《四十八孝诗画》,也有清人苏心畲于戊辰(清同治七年,嗣德二十一年,1868年)十月所作题序。苏心畲对《四十八孝诗画》十分赞赏,他说:

近者邓使君所刻《四十八孝图》,图系以七言截句一首以赞之,诗之典切固无俟言,若其志念,则大可敬也。……忆余曩在市坊购得日本国米庵书画谱册,叹为海外人杰。今以邓使君《四十八孝图刻》较之,殊觉文艺犹为末技尔。輒因其濒行书此,以当骊歌之唱云。[27]

这段文字说明,清代广州除有本国书籍交易外,也有日本等外国书籍流入,而著名书坊拾介园刊刻之《四十八孝诗画》做工精致,远胜于日本所刻书画,受到中外学人的珍视。邓辉对拾介园所刊诸书甚为满意,特地写了“遂我孝心”题匾赠送拾介园主人梁惠存。[28]

双门底拾介园书坊在道光同治年间刊刻了大量医药、文史方面的书籍,是一家颇有名气的书坊。出版医书如《冰鉴》、《笔花医鉴》、《疯门全书》、《医学心悟》、《女科》、《三科辑要》、《增注伤寒类症百问活人书》等。文史类书籍如《袁文笺注》、《春秋繁露注》、《皇舆全图》、《春秋》、《古今伪书考》,以及通俗小说《绣像天门阵演义》等。清光绪二十六年还出版注墨套印《通书》。[29]据邓辉《拾介园梁惠存书赠》诗注,拾介园为佛山梁氏经营,但并非梁惠存个人作坊,而是家族书肆,在佛山和广州双门底皆有书坊。梁惠存为拾介园主人,南海佛山镇人,五云楼梁逸堂从弟。上海图书馆藏清刻本《尚书离句》,内封左行题“拾介园梓行”,书内卷首序及每卷第一、二叶版心下均刻“五云楼”三字。既然五云楼与拾介园的主人均为佛山人,为堂兄弟关系,可以想见,两家书坊的书版有交流关系。梁氏拾介园、五云楼等佛山籍书坊主人热衷于为越南人代刻汉籍,成为晚清中国南方地方刻书的一道奇异风景,也显示了当时广东在书籍进出口方面的开放风气。[30]

广州书坊除了刻书,还兼营卖书业务,所卖图书除本坊、本地图书外,还有来自国内其他地区刊刻的图书,甚至还有外国书籍。瑞典人龙思泰(Anders Ljungstedt)1798年来到广东,后移居澳门,直到1835年去世。他在《早期澳门史》一书中记录广东与国内各省商品交易情况,在广州运往山西、江西的商货中,即有“中国书籍”一项。虽然不清楚运走的是何种书籍,但说明清中叶广州图书市场网络颇广阔。[31]越南汉喃研究院收藏阮朝汝伯仕《粤行杂草编辑》,记录广州筠清行一份销售书目:

余在广东购买官书,每访书庯,见环城者二十余,皆堆积书箱,重架叠级不知数,问其名目,则彼各以本庯书目示,皆得一二千余名。间经数月拣购,惟筠清行为多,余于还价日得书目一本,今并录之。⑧

从这条史料可以看出,清代道光年间广州经营图书交易的,除了书坊外,还有一些商行,筠清行即为其中一间。据陈益源介绍,汝伯仕所录筠清行书目有1672种,无疑是19世纪广州书坊与出版史之珍贵史料。[32]龙思泰在《早期澳门史》一书中记录了广州的学校与书院情况:

虽然没有公共图书馆,但是印书和卖书的店铺很多。为了供应那些自己买不起所需著作的人,为数众多的巡回图书馆在不停地运作。但几乎所有这些书的质量都很差,然而通常作为读书人的课本的那些著作,情况还会好些。[33]

龙思泰还提到广州“河南菩萨庙”(Honam jos-house)或“河南寺”(Temple of Honan,即海幢寺),这座著名寺院有一间印刷厂,即海幢经房。

清代广东另一个刻书和图书交易中心是佛山镇,号称“天下四大镇”之一。佛山为珠江三角洲腹地,地势平坦,土地肥沃,商品经济发达,唐宋以来逐渐形成人烟稠密的聚落。入清以后,佛山以冶铁业、陶瓷业发达称著于世。

伦敦大英图书馆东方写本与引本部藏有一册12页、编号为15269.E8.的清朝古籍《佛山街略》,为禅山怡文堂道光十年刻本。该小册子记录佛山全盛时期末年之地理交通、街道里巷、名胜古迹,犹详于工商字号、贸易物品,内容对研究清中叶佛山社会经济具有重要史料价值。十分难得的是,该小册子列举了两处有买卖书籍书坊的街巷:一是“由接官亭中路至祖庙程”之畸

横街,南通十七间,入绒线街,卖书籍等货;一是“由接官亭东路至祖庙程”之福禄里,卖苏杭书籍、柬帖等。⑨乾隆年间,这两处街区均位于福德铺,靠近汾水铺,临近汾水渡头、粤海关汾阳子口税关、孤村铸铁大墟、祖庙、观音庙、天后宫等,是人烟稠密、经销杂货的商业区。[34]佛山书籍买卖在本地及外销交易中不太可能占很重要的位置,它的产品有些来自刻书业发达的江浙地区,有些来自本地和省城广州,但是这条资料仍然弥足珍贵,一定程度上展示了佛山书籍交易的市场销售状况及其货源渠道;而佛山怡文堂刊刻的《佛山街略》出现在遥远的英国,使人联想到该书就是一种外销的“街道指南”或“旅行指南”。

清前期佛山商业之盛不亚于省城广州,各地商众建有地域性会馆或同业行会组织。至道光年间有会馆行会18所,其中有“书籍行”。[35]清末民初,佛山百业仍甚兴旺,与刻书印刷业相关的有“纸业工类”和“文具类”,包括“朱砂年红染纸行”、“花红染纸行”、“杂色染纸行”、“礳花纸行”、“醮料纸行”、“红白数簿纸行”、“白纸信封行”、“蜡笺行”、“裱联行”、“屏障礼联行”、“苏裱行”、“纸盒行”、“染锡纸行”、“油纸行”、“狮头行”、“端砚戒尺行”、“笔行”、“墨行”、“刻字行”、“印务行”等。民国乡志记载,业墨行者“多徽州人,约十余家”;业刻字行者,“多在水巷及豆豉巷大地街,其设摊店前以豆豉巷为最多,刻工尚巧。”[36]嘉庆十二年,福禄里发生火灾,“延烧百余铺”,业主出资购置灭火设置“水柜”,“乡置夷人水柜自此始。”[37]由于印书业使用特殊的纸质易燃材料,且大量堆积,极易引起火灾,因而在该行也引进“水柜”这一来自西洋的灭火设施。后来佛山各行店前往广州购置“水柜”,“业主赁客各捐其半,自是救护得力,灾以少弭。”[38]

据民国《佛山忠义乡志》记载:书籍行“从前用木板印刷,近多用点石或铅字排印。行销内地、西北、江南、南洋群岛。印刷摺叠,需人颇多,盛时不下千人云。现大小二十余家”。[39]可见清代佛山印书业颇为可观,从业人员颇众,所印图书销路相当广泛,销往近邻越南更不在少数。

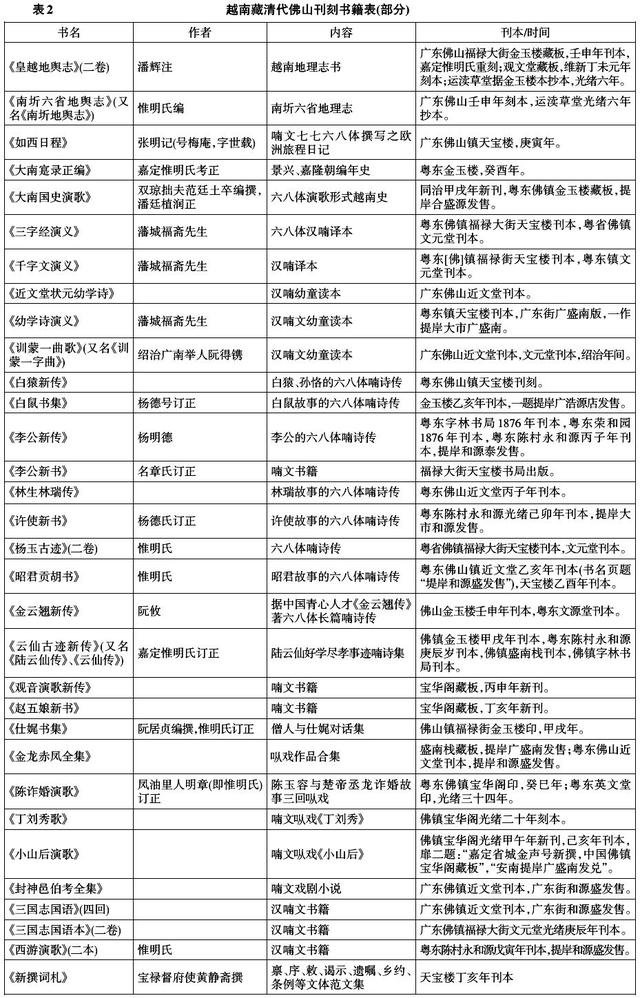

清代广东佛山刻书业在中越书籍交流上占有重要地位,是越南输入中国书籍的重要供应地,目前越南尚能见到的30多种以俗文学作品为主的中国印本古籍,都在佛山城区及附近的陈村刊刻,著名书坊有金玉堂、近文堂、英文堂、文元堂、天宝楼、宝华阁、字林书局、荣和园、盛南栈、拾介园、五云楼以及陈村永和源等,大部分书籍刊行后由越南南圻堤岸商号发售(参见表2)。[40]

《皇越地舆志》是阮朝官方地理书之一,成书于圣祖明命十四年(1833年),刊刻于壬申年(嗣德二十五年,同治十一年,1872年)。全书两卷,记述各镇地舆,每镇记其名称、位置、疆界、物产、山川、名胜、风俗、遗迹、州府数量、沿革等,另有诗歌,为题咏章阳渡、徐式峒、雪山等名胜。该书书名页题“粤东佛山福禄大街金玉楼藏板”,并有“一在提岸和源盛发客”字样。[41]这里的佛山福禄大街即《佛山街略》之福禄里,说明该书在佛山金玉楼板刻后,通过嘉定提岸和源盛商号发往越南南圻市场。

《皇越地舆志》作者潘辉注,字霖卿,号梅峰,阮朝山西国威府人。好读书,有“书癖”之号,中秀才。明命二年召补翰林编修,升侍读,充如清甲副使。后升承天府丞,广南协镇。六年再次北使,回国后派往荷属东印度。著述甚丰,除该书外,尚有《历代宪章类纂》、《华轺吟录》、《华程续吟》、《

轩丛笔》、《洋程记见》等。

《皇越地舆志》刊刻者为惟明氏,阮朝名臣郑怀德的后裔,在壬申年季冬序言中称:

皇越地舆之书世所珍藏,未易经见也,予尝慕是书而无由及见。时幸有大富浪沙国官卢公,笃好南朝书籍,自北圻购买得之,回以示予,予一见之以为如获珍宝,徐而阅之,愈知宜乎世之所宝而珍藏之。[42]

惟明氏乃将是书拿到广东,请代为刊刻,说明当时越南、广东之间有着十分紧密的商业贸易关系,为探讨清代广东刻书业与越南的关系,以及广东省城版书籍与海外的生产、外销网络提供了十分重要的线索。在多种版本的《皇越地舆志》中,佛山金玉楼藏板水平很高。北京大学图书馆藏光绪六年(1880年)运渎草堂抄本一种,即据金玉楼刻本所抄,书衣题名《越南地舆志》,该抄本与《南圻六省地舆志》合抄,书前有耐冷翁序文一篇,有多方李盛铎藏书印。

中国国家图书馆藏《南圻六省地舆志》,又名《南圻地舆志》,也是惟明氏编,佛山壬申年刻本。该书记述南圻边和、嘉定、定祥、永隆、安江、河仙六省地理,内容包括地形边界、山川名胜、海港驿路、特产土物、地名沿革等。该书书名页没有署印堂名号,但与《皇越地舆志》为同一时间刻印,纸张、板式相似,所印人物图案与“姑苏原本”皆相仿,因而刘玉珺认为,这两部书是同一地方刻印的。另外,该书书名页署“在提岸大市广盛南发客”字样,一至三版心竖刻“在提岸大市和源盛发客”,表明《皇越地舆志》、《南圻六省地舆志》的刊印销售渠道是一样的。[43]

北京大学教授夏露近年致力于研究清代越南与广东民间文艺的交流,也发现越南汉喃研究院和国家图书馆保存的一些19世纪30年代刊印的喃传作品,其刊印地点上写着“广东佛山”的字样。⑩说明佛山书籍出版与越南等东南亚市场有产销联系,也体现了越南与广东地区文化交流的活跃。

三、从广东到嘉定:中越汉籍交易的华人网络

嘉定地区地处越南南部,湄公河下游,原属水真腊东浦地区,东南临海。发源于中国青藏高原的湄公河在柬埔寨金边分为两支流入越南,称为前江、后江,复分成9条支流入海,越南称为九龙江,形成肥沃的湄公河三角洲“九龙江平原”,江海交汇,海港众多,是东南亚著名的鱼米之乡。17世纪末以后,越南中部的阮氏广南政权不断推进“南向”政策,蚕食柬埔寨东浦地区,设置嘉定府,领藩安、边和、永清、定祥、河仙五镇,“奴隶氐蛮,控制暹腊,诸国聚会,为皇越南藩之大雄镇也”。[44]

嘉定也是明清时期入越华人的主要聚居区,受中华文化影响很深。西南部的堤岸原为新平府治所,市廛繁荣,华人密集,与中国广东、福建联系十分密切,沿着江河水路与海洋交通,堤岸商业网络遍及湄公河三角洲和华南、东南亚各地。嘉定附近的边和、美湫则是南明将领、广东人杨彦迪、陈上川经略东浦的大本营。大批华人不断移居越南,把中国汉字、各地汉语方言带到越南,用汉字,读汉书,大大拓展了汉文化与汉籍流传的社会基础。郑怀德《嘉定城通志》记载:藩安等地“民居稠密,铺市联络,梁家瓦屋,比比相望,多通福建、广东、潮州、海南(俗称琼州府为海南)、西洋、暹罗诸国语”。[45]“国人皆学中国经籍,间有国音乡语,亦取书中文字声音相近者,随类而旁加之。”[46]所谓“国人皆学中国经籍”,自然有利于汉籍的流行与传播,换言之,嘉定地区存在着一个相当庞大的汉籍市场。

需要特别指出的是,17、18世纪广东雷州人鄚玖、鄚天赐父子统治下的河仙地区(时称“港口国”)势力最盛时统治着后江以西、以南的湄公河下游大片疆土,有“小广州”之称,与华南地区贸易联系特别密切,更是“明香人”(明乡人)集中聚居的区域之一,统治集团大力倡导儒学文化,延揽境内外名士英才,文化昌盛,号称“南圻邹鲁”。鄚天赐“少年能诗,酷嗜词翰,自署‘文章自本中原气,事业留为异国香’。华人至安南贸易,乞粤人诗歌以献”。[47]据《抚边杂录》、《嘉定城通志》、《大南寔录》等越南古籍记载,鄚天赐开招英阁,招致的名人儒士大部分来自中国广东、福建、浙江,也有部分来自越南本地,还有僧人道士,最著名的有18位,号称“十八英”。[48]丙辰年(乾隆元年,1736年)越东陈某航海至河仙,天赐待为上宾。“每花晨月夕,吟咏不掇”;在陈某倡导下,天赐与北国(中国)朱璞、南国(安南)郑莲山等名士31人,以“河仙十景”相属和,得诗320篇。及陈某返回广东,与广东白社诗人相题咏,互相酬唱,汇成一册,名《河仙十咏》,遥寄天赐。丁巳(乾隆二年,1737年)季夏在河仙刊刻,天赐为之作序。[49]

《大南寔录》记载:“[鄚天赐]招徕四方文学之士,开招英阁,日与讲论唱和,有《河仙十咏》,风流才韵,一方称重。”[50]景兴末顺化镇协镇抚黎贵惇说:“不可谓海外无文章也!”[51]河仙以华族为主体的社会文化基础与开放繁荣的经济环境,使这一地区成为汉籍刊刻与交易的一个重要基地。

明清时期中国沿海商民受经济利益驱动,大批下海通商贸易。他们在经营方式上进行自发性制度创新,在资金、人力、运力资源上谋求合理配置与整合,与西方、日本等国商人展开竞争。在东南亚贸易中,华商获得海外订单,通过与本地商行(揽头)的合作,采取预付款项、来样加工、订购海外市场所需商品等方式,由商行到各地订制购买商货,转贩到海外,形成产、供、销“一条龙”的经营机制。越南阮朝名臣郑怀德在《嘉定城通志》叙述越南南圻商业重镇边和(Bien Hoa)的商贸盛况时指出:

农耐大埔在大埔洲头,开拓初,陈上川将军招致唐商,营建铺瓦。瓦屋粉墙,岑楼层观。炫江耀日,联络五里。经画三街,大街铺白石甃路,横街铺蜂石甃路,小街铺青砖甃路。周道有砥,商旅辐凑。洋舶江船收风投椗,舳舻相啣,是为一大都会。富商大贾,独此为多。[52]

从古商艚到来,下椗既定,借铺居停,必向行家地主,计开通船货财,役递交关。其行主定价包买,粗好相配,无有留滞。于返帆之日,谓之回唐。要用某货,亦须先期开明,照合约单代为收买,主客两便,账目清楚。客人止弦歌游戏,既得甘水洁静,又无虫虾侵蚀船板之患。待至程期,满载荣归而已。[53]

由上面记载可知,华商通过商业网络载货到达边和,与当地“行家地主”在商货定价、销售和收购“回唐”商品等环节上达成买卖协约。这种商业默契是中国商人与越南的“行主”在长时期的稳定交往中共同遵守、互相约定而成的,中国与越南在商业贸易上形成稳定而密切的海洋网络关系。

明清鼎革之际,大批华人南渡越南,聚居而成明香社,后改明乡社,遍及全越。明香人(明乡人)在中部、南部兴建起一批规模宏大的寺院,大大促进佛教汉籍经典的流布。入越的元韶禅师等把中国临济宗传播到越地,成为顺化以南各省影响最大的佛教宗派,元韶禅师也成为越南临济宗的第一代祖师。

1752年,临济宗三十五世弟子佛意灵乐(Phat Y,1725-1821年)将新平府明香社新禄村一小庵建成寺,名慈恩寺(Tu An Temple)。1802年重建,明命帝赐匾额“敕赐慈恩寺”。佛意祖师之后,三十六世圆光(Vien Quang)禅师创觉林禅寺(Giac Lam Tempel),成为南越临济宗的总祖庭。

1744年明香人李瑞隆(Ly Thuy Long)集资在新平郡貉龙君街建锦垫寺(Cam Dem),1772年,李瑞隆至慈恩寺请求该寺住持佛意禅师推荐僧人主持锦垫寺。1774年以后,佛意弟子圆光主持该寺,并改名觉林寺,培养僧众,使觉林寺成为南越佛教重镇,僧人的修行中心,佛教经典印制出版中心。据释行心《中国临济禅系在越南的传承与流变》的梳理,圆光法师与南越各寺院主持有师承关系,影响很大。觉林寺到第四任主持明谦弘恩(Hoang An Minh Khiem,1873-1903年)禅师时,除了培育僧人、印制经典外,还开始将汉字经典翻译为喃文,将佛教经典推广至美湫、沙沥、永隆、安江、河仙等地。[54]

明清时期中越之间的书籍贸易与流通,是南海贸易的重要一项,更是东亚海域文化交流的重要内容。广东地区与越南书籍交易历史悠久,到清代更加频密。中国典籍输入越南(主要是中国书籍流入越南),越南使臣、官差,中越两国士人、僧人、道士、侨民,都是重要的媒介者。虽然各种人群都在这种交流中起到一定的作用,但是最重要的还是华商经营的书籍交易。越南官方出于政治上的统治需要和文化需求,民间社会在文化消费与宗教传播上的多样化需求,使得中国书籍在越南拥有一个雅俗共赏的广阔市场和长期需求。中越两地的华商及其海洋网络起了主导作用,华商一头在国内,一头在国外,构成跨国界“厂—店”协作关系。这种双向互联互动的合作伙伴关系,是广东与越南之间因地缘、人缘因素长久形成的海洋商贸交流的市场机制和市场网络起作用的结果,而两地“天涯若比邻”的民间海洋社会、经济、文化的内在联系,蕴藏着推动诸如书籍的国际流动与跨文化交流的深层次的内部力量。中越之间“广东刊刻,嘉定发售”的书籍生产—销售网络,可称之为中越文化交流的“海上书籍之路”。

原文出处:《学术研究》(广州)

原地址:https://www.9qiming.com/qm/6506.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。